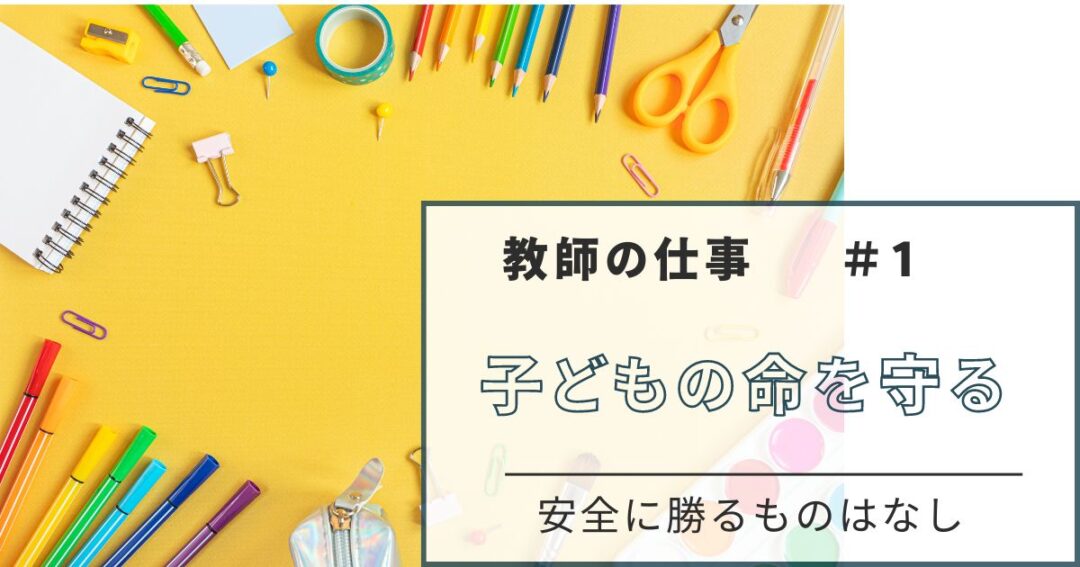

学校で1番大切なものは?

そう聞かれたら、正解は「児童生徒や職員の安全」です。

これは誰も否定できません。

安全という言葉があいまいに聞こえる方は「生命(いのち)」と置き換えるとわかりやすいと思います。

思いやりの心や全ての能力に直結する読解力も大切ですが、「生命」より重いものはないのです。

では、どうすれば児童生徒や職員の安全を守ることができるのでしょうか?

今回は学校の安全について以下の3つのポイントに絞り、若手の先生方だけでなく、保護者の方も一緒に考えていきましょう。

1 どの場所にも潜む危険と、その対策

学校に限らず、この世のどこにでも危険は潜んでいます。人はその危険に目を向け、限りなく0に近づける努力をしていかなければなりません。

学校では児童生徒が長期の休み(夏休みや冬休みなど)を終えて登校する前に必ず校内の安全点検を行っています。危険箇所や修繕の必要な箇所を把握し、直せるものはすぐ直す、すぐに直せないものは使用や立ち入りを禁止しなければなりません。

また、毎月、校内で定めた安全点検日になると、職員は自分の担当箇所を確認します。

下の表は学校で見られる一般的な場所と危険な場面とその対処方法の一例です。

若手の先生方には日々の実践の確認を、保護者の方には大事なお子さんを通わせている学校をあらためて見直してみる機会としていただければ幸いです。

| 場所 | 場面 | 対処方法 |

| 昇降口や階段 | 雨天や湿度の高い日は床が滑りやすく、走ると大変危険 | 床を拭くタオルやドライヤー、換気扇等の設置を行う。何よりも校舎内は走らない指導の徹底 |

| 教室 | 入口の戸が閉めにくいと、子どもは力任せに閉めようとするため、手などをはさむと大変危険 | 小まめに引き戸の溝を掃除する。故障の場合はすぐに修理を行う |

| ベランダ | 雑巾掛け等への足かけは、重大な転落事故につながる危険性あり | 足のかかる危険性のあるものはベランダ付近には置かない |

| 運動場 | 鉄棒や遊具近くでの鬼ごっこは衝突による大けがの危険性あり | 鉄棒や遊具の近くを避けて、遊び(鬼ごっこ)のエリアをつくる |

| 遊具 | 腐食したすべり台では手足を切る危険性あり | 遊具が腐食した場合は使用禁止とし、立て看板等の設置と修理を行う |

| 校舎内 | 電気コードリールの使用の誤りは火災を引き起こす危険性あり | コードリールは引き伸ばした状態での使用を周知徹底する |

| 校舎外 | 除草用鎌の使用 | 鎌の使用についての約束を守らせる(大人と一緒に使用、持った時は絶対に走らない) |

| 家庭科室 | 調理実習での包丁の使用 | 鍵のかかる場所への保管 使用前と後の本数確認 |

| 家庭科室 | 裁縫実習での針の使用 | 使用前と後の本数確認 |

| 図工室 | 金づちや刃物等の使用 | 鍵のかかる場所への保管 使用前と後の本数確認 |

2 小さな指導の積み重ねで救える命がある

ある校長に教えていただいたことで、とても大切にしてきたことがあります。

痛ましい登下校時の事故があった時、集会で校長が歩道を歩く際の注意を小学校の子どもたちにしました。

「大きな音がしたり、おかしいと思ったら、振り返りなさい。」

たったこれだけの言葉でも命を救うための大切な指導になったと思いました。

人には「事故や災害なんて自分に起こるわけがない。」(正常性バイアス)

「みんなが大丈夫だから、自分も大丈夫。」(同調整バイアス)

という心理が働くそうです。

校長の一言は

「歩道を歩いているのだから、車なんて自分に向かってくるはずがない。」

「きちんとルールを守って1列で歩いているのだから、自分が死ぬはずない。」

という子どもたちの意識を、「自分の命は自分で守る」という意識に変えたのでした。

この指導をその場だけでとめず、学級や家庭で積み重ねることで、子どもたちの命が救える可能性が高まっていくと私は考えます。

3 みんなが小さな気付きを感じ、動けることが大切です

学校の中では想像できないことが起こることがあります。

日常よく見かける光景でも、見過ごしていくと、やがて大事故につながる場合もあります。

職員は日常の中の小さな気付きで危険の芽を摘み、事故が起こる確率を限りなく0に近づけていく努力をしていかなければなりません。

そのためには何が必要か?考えてみました。

私は「想像力」が必要だと考えます。

事故を防ぐためには、職員一人ひとりが想像力を働かせることが大切です。

それは楽観的ではなく悲観的な想像力と言い換えることもできます。

子どもが閉めたロッカーのフタから出ている輪っかのひもや、傘立てから出ている1本の傘から想像力を働かせ、危険を察知することが大切です。

職員みんなが小さな気づきを感じ、動ける学校こそ家庭や地域の信頼を得られるものと思います。